| BSE緊急対策「耳標による牛の個体識別・安心安全な牛肉を食卓へ」 | |

|---|---|

|

*文章中にある参考資料に関しましては、文字をクリックするとご覧になれます。

参考資料一覧 |

|

| 「なぜ、個体識別なのか?」 | |

|

92年ぶりの「口蹄疫」の発生にくわえ、2001年日本で初めてのBSE(牛海綿状症候群)が確認されたことにより、牛肉の安全性に関する消費者の関心は高まっている。 |

|

| 「個体識別とは」 | |

|

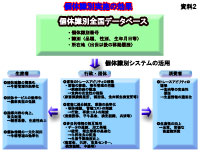

1.BSEばかりでなく、その他の伝染病発生時に瞬時に牛の移動状況が分かり、迅速な防疫対策を講じることが出来る。 2. 出生までさかのぼって生産情報を提供する基盤が整備されるので消費者に安心して食べてもらうことが出来る。 3. 個体識別番号を使えば、経営内で個体の取り違えが無くなり、血統や枝肉情報などいろいろな取り違えが無くなり、血統や枝肉情報などいろいろな情報を個体識別番号をキーにして取り出し、連結して分析することができるので、高度な経営判断に役立つ。 4.現在は、それぞれの農家や団体が独自の個体番号や「耳標」を使って一頭の牛を管理していますが、「個体識別システム」では番号を一本化し、すべての用途でこれを利用することになる。 5.全国データーベースには、一頭ごとに性別、生年月日、出生地、所在地などの基礎情報(戸籍や住民票のような情報)を蓄積し、関係者はこれらの情報を共有して使う。 これらにより、表②にあるような効果が現れるのである。 |

|

| 「誰が何をするか?」 | |

|

1.都道府県は「地方協議会」を立ち上げ、地域の実地体制を固める。 最大のメリットは、「食肉流通との連携で、生産者の顔のみえる牛肉として付加価値が高まり、消費者の安心・安全を確保できる」ことにある。 農水省総合食料局が取り組んでいる生産から流通までのトレイサビリテイーは「安心安全情報提供高度化事業」で、 |

|

| 「ごまかせない表示システム」 | |

|

|

|

| 「欧州のトレーサビリテイー」 | |

|

BSE多発地域のヨーロッパでも「牛肉は安全なのか?」と消費者の不安は広がり、牛肉の消費量は激減したが、これを救ったのは食品の安全性確保を目的とした「トレーサビリテイー」の確立だった。 |

|

一頭の牛を生涯唯一の番号で識別・管理するシステム。

一頭の牛を生涯唯一の番号で識別・管理するシステム。

牛肉のトレイサビリテイーには、生産段階では、牛の証明と登録のシステムの構築が、流通段階では牛肉の表示システムが不可欠とされ、この2つが用件となっている。

牛肉のトレイサビリテイーには、生産段階では、牛の証明と登録のシステムの構築が、流通段階では牛肉の表示システムが不可欠とされ、この2つが用件となっている。 全農も「安心安全システム」と合わせて、出荷牛の「生産履歴書」の提供システムを立ち上げるなど、牛のトレイサビリテイーは着実に実地に移され始めている。

全農も「安心安全システム」と合わせて、出荷牛の「生産履歴書」の提供システムを立ち上げるなど、牛のトレイサビリテイーは着実に実地に移され始めている。 また、量販店では、牛肉ブロックには牛の出生地、肥育地、と畜場番号、処理施設番号、のシールが貼られ、牛の品種の写真も掲載されている。

また、量販店では、牛肉ブロックには牛の出生地、肥育地、と畜場番号、処理施設番号、のシールが貼られ、牛の品種の写真も掲載されている。